|

�q�X�g�O����

1024 x 684 (537 kB)

1024 x 684 (537 kB)

�����́B

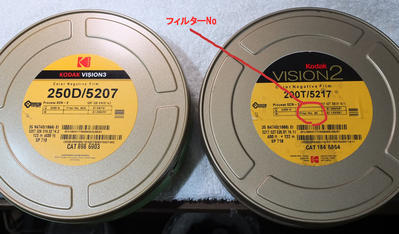

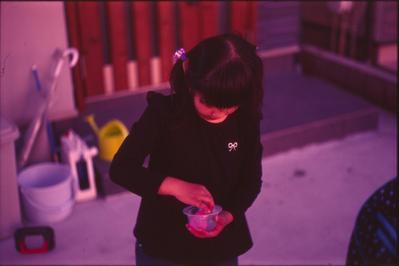

�O��̑����ŁAPapitol�̎w��Z�x�A2�{��߂�pH����������������܂����B

�O���pH=9.19�͉����߂��������悤�Ȃ̂ŁA����̓N�G���_�ʂ������}���߂ɂ���pH=9.65�ł��B

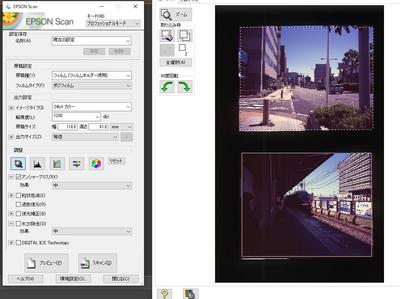

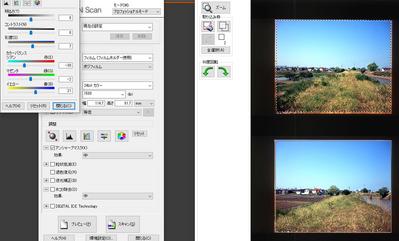

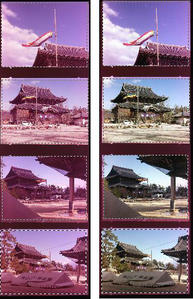

���ʂ͗ǍD�ŁA�Ԋ��ł����ł��Ȃ��A�j���[�g�����Ȕ��F�ɂȂ�܂����B

�B�e�ς݂�Velvia���Ō��4�R�}�����Ȃ������ŁA���Ȃ�Z���X�g���b�v�ł̎����ɂȂ��Ă��܂��B

�F�͕�Ȃ��ŁA�P�x�̃J�[�u�̂ݕҏW���Ă��܂��B

��ꌻ��: Papitol[stock=150, water=150] ���_���J��10%=6.0ml �N�G���_20%=9.0ml pH=9.65 38�� 6min.

���F����: CNL-N1RN[��[�t3�{��� A=10, B=5, C=5, water=280] �Ր��\�[�_10%=5.4ml pH=11.79 38�� 6min.

�Ȃ��A�N�G���_�͑|���p�̖������ł��B

pH��25���t�߂ł̌v���ł��B

|